- Search

- Advanced search

New

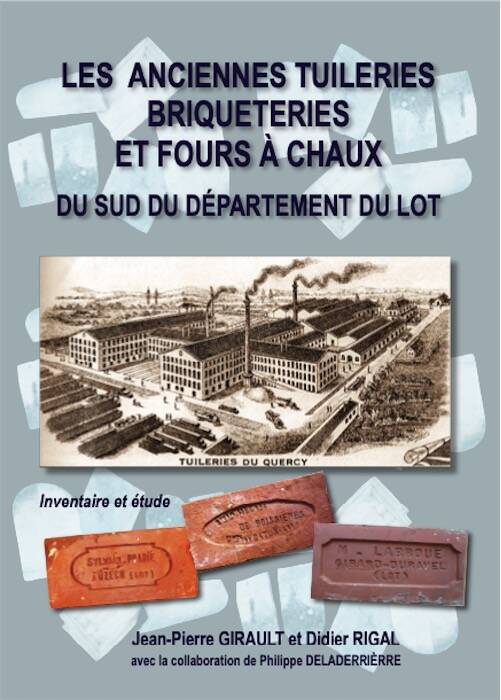

Les anciennes tuileries, briqueteries et fours à chaux du sud du département du Lot. Invenaire et étude, 2024, 326 p., 130 ill. -

Depuis l'antiquité à nos jours, le Lot a compté au moins 306 tuileries-briqueteries et 153 fours à chaux.

La fabrication de la terre cuite architecturale nécessite un gisement d'argile. Il s'agit pour l'essentiel de tuiles et de briques de différents modèles. De nombreux autres matériaux seront produits : éléments de faitage et de décoration, bordures de jardin, carreaux et tomettes de sol, tuyaux... Ces ateliers se transmettent de génération en génération et diffusent parfois leurs matériaux jusqu'à Marseille et dans l'Est de la France pour les reconstructions suite à la Première Guerre mondiale.

Très souvent, les fabricants vont apposer leur signature (estampille) avant cuisson à l'aide d'une matrice comportant leur nom, prénom, et le lieu-dit ou la commune, ce qui permet de reconnaitre les propriétaires successifs de l'atelier. Au-delà d'assurer la publicité du fabricant, cette évolution va permettre la production de produits de dimensions standardisées en comprimant l'argile, ce qui la rendra plus résistante aux intempéries et au gel.

Pour sa part, la chaux qui demande un sous-sol calcaire, est parfois produite dans les mêmes ateliers que la terre cuite. Son usage est très varié : le chaulage des terres agricoles acides, l'assainissement, et pour l'essentiel, la fabrication du mortier de maçonnerie, ce qui nécessitera une longue cuisson, générant fréquemment des conflits en raison des fumées indisposant le voisinage.

Hormis deux usines qui ont compté jusqu'à 140 ouvriers à Cambes/Reyrevignes et 32 à Boissières, il s'agissait surtout de productions familiales très saisonnières où les enfants œuvraient dès l'âge de 10 ans. L'hiver, on prélevait l'argile qui était mise « à pourrir avant d'être malaxée », et on cuisait l'été, souvent à la demande.

Ainsi, les petits patrons, comme les employés, devaient occuper d'autres métiers le reste de l'année : parmi les 63 recensés, les plus fréquents se déclarent également laboureurs, cultivateurs ou maçons, mais encore marins, voituriers, tisserands ou carillonneurs.

Si les hommes sont très majoritaires, on retrouve aussi des femmes employées qui reprennent parfois à leur compte la fabrique à la disparition de leur époux.

On peut situer l'apogée de ces productions au XIXe siècle en raison d'un pic de population dans le Lot et de la volonté de remplacer les toitures de chaume, tant en raison des risques d'incendie que pour affirmer la prospérité du propriétaire. Le déclin intervient rapidement, corolaire de la guerre 1914-18 et des évolutions techniques nécessitant de gros investissements hors de portée pour la plupart.

Aujourd'hui, il ne subsiste quasiment rien de cette industrie. Heureusement, la superbe cheminée, avec la maison du directeur et un bâtiment de l'usine de Boissières qui a cessé son activité en 1975 sont encore là. En 2017, tout ce qui restait des fours, de la cheminée et des bâtiments de production de Reyrevignes, fermée depuis 1986, ont été détruits.

Avec la collaboration de J.-P. Deladerrière.

Référence : 58099.

French

35,00 €